Seit einem Jahrtausend erzählt das Schloss von Pergine von sich selbst und von denen, die dort gelebt oder sich aufgehalten haben. Von seinen uralten Steinen geht heute eine Poesie aus, die verzaubert und das lange Leben auf dem Hügel offenbart, das sich innerhalb der sehr langen und etwas heruntergekommenen Mauern, in den prächtigen Sälen oder um den mittelalterlichen Herd, in den Gärten und im Inneren verzehrte die faszinierenden Türme zwischen den Demütigen und den Mächtigen.

Restaurierungen

Wir haben ein umfassendes Programm zur Restaurierung von Burg Pergine in die Wege geleitet.

Im Jahr 2022 haben wir den Altar in der Andreas-Kapelle wieder an seinem ursprünglichen Standort aufgestellt und – dank einer großzügigen Privatspende – die konservierende Restaurierung des Freskos am Madonnenturm abgeschlossen.

Im Jahr 2023 arbeiten an der nordöstlichen Mauer, am Maximiliansturm und am Madonnenturm.

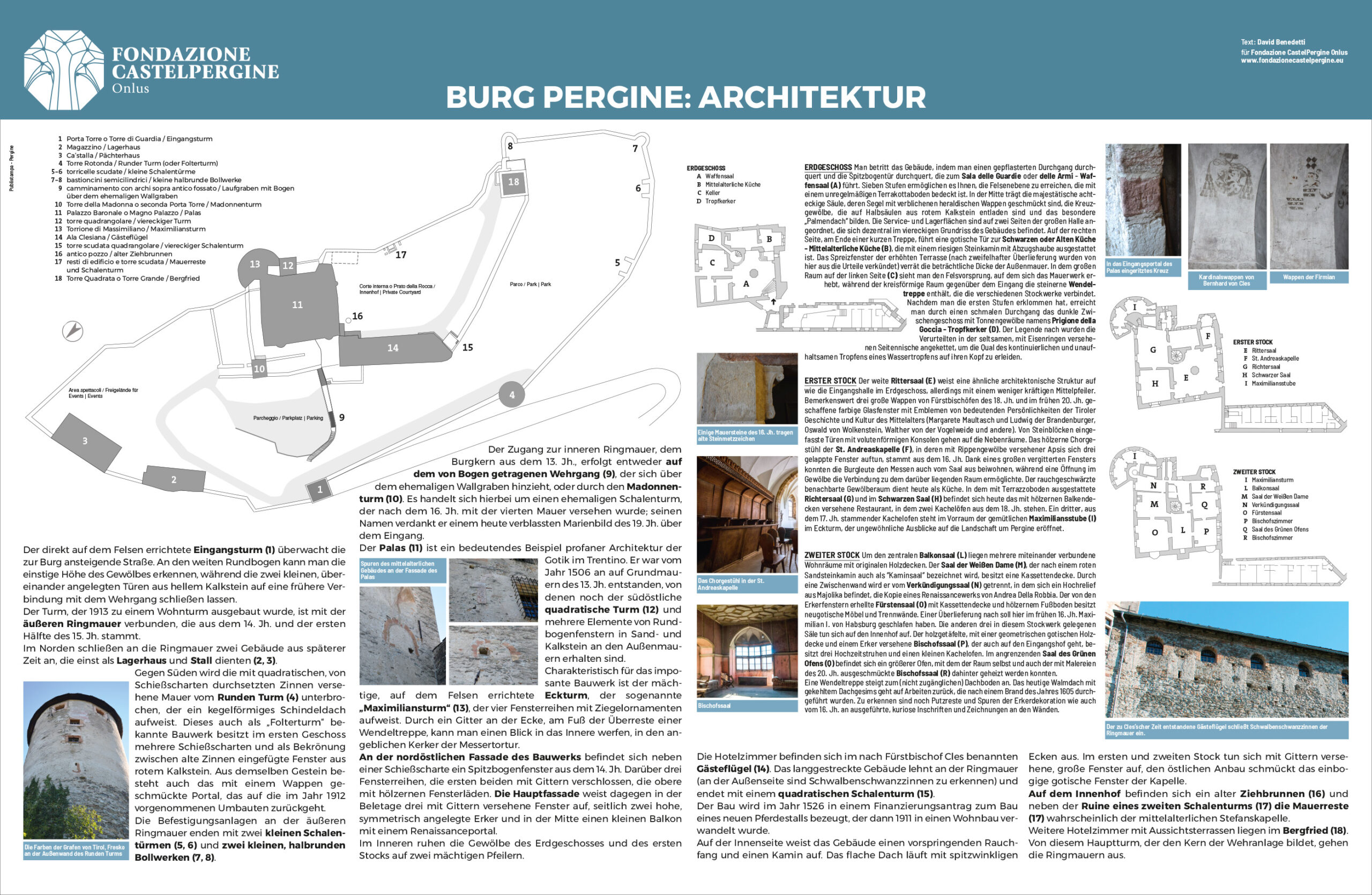

Nach Entfernung des Baugerüstes am Maximiliansturm, der Reinigung und der Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen ist die originale Putzschicht aus dem 16. Jahrhundert in gutem Zustand zutagegetreten und die für diese Zeit charakteristischen Rötelzeichnungen vorgetäuschter Bausteine sind ans Tageslicht gekommen.

Spendensammlung zur Restaurierung

Ihre Unterstützung ist von großer Bedeutung!

Cassa Rurale Alta Valsugana:

IBAN IT 43 T 08178 35220 000000153176

BIC CCRTIT2T47A

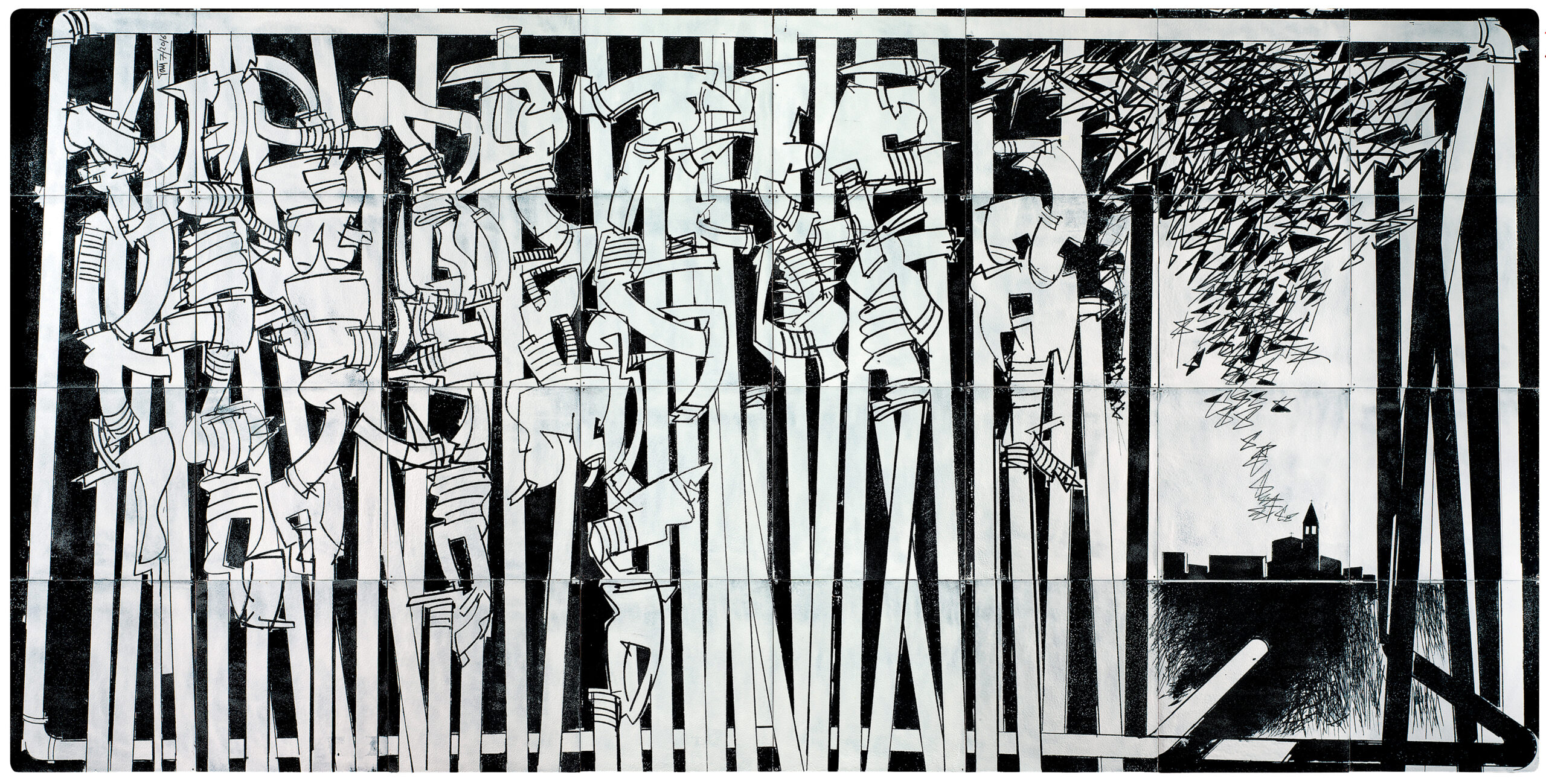

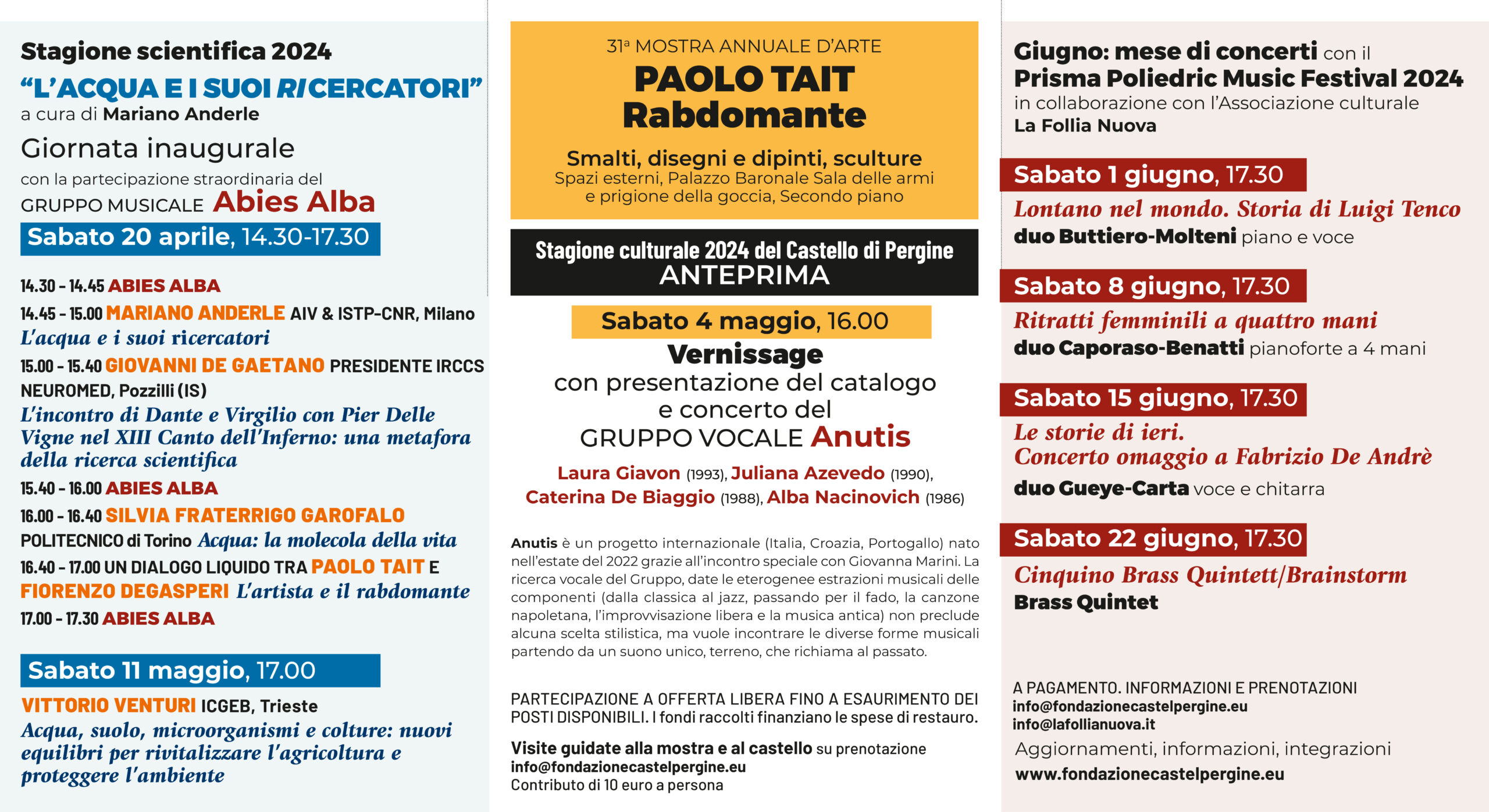

31 Jahre Kunstausstellungen im Schloss, von 1991 bis 2023

1991 Fabrizio Plessi, 1994 Davide Scarabelli, 1995 Toni Benetton, 1996 Giorgio Celiberti, 1997 Riccardo Licata, 1998 Carlo Lorenzetti, 1999 Mauro Staccioli, 2000 Francesco Somaini, 2001 Pino Castagna, 2002 Michael Deiml, 2003 Eduard Habicher, 2004 Piera Legnaghi, 2005 Romano Abate, 2006 Annamaria Gelmi, 2007 Nane Zavagno, 2008 Santorossi, 2009 Mirta Carroli, 2010 Carlo Ciussi, 2011 Graziano Pompili, 2012 Riccardo Cordero, 2013 Klaus Prior, 2014 Paolo Bellini, 2015 Robert Schad, 2016 Jürgen Knubben, 2017 Roger Rigorth

(Fondazione CastelPergine): 2019 Giuliano Orsingher, 2020 Lois Anvidalfarei, 2021 Pietro Weber, 2022 Marco Lodola, 2023 Andreas Kuhnlein, 2024 Paolo Tait